编者按:在经历了全球产业链重构与国内产业转型升级后,科技制造板块站上了时代风口,人工智能+、新能源、半导体、航空航天等细分领域精彩纷呈,其中既蕴含着“自主可控”的确定性机遇,也涌现出“技术出海”的全新叙事。

市场显著回暖,共识正在凝聚,产业趋势日益明晰,但核心技术壁垒、周期波动与路线选择,也为投资带来了新挑战——投资者既振奋于大国智造的宏大前景,又踌躇于细分赛道甄别与布局时点选择。

展望前路,科技制造是主题热点还是长期机遇?面对百舸争流的产业浪潮,投资者该如何锚定核心、保持在场?

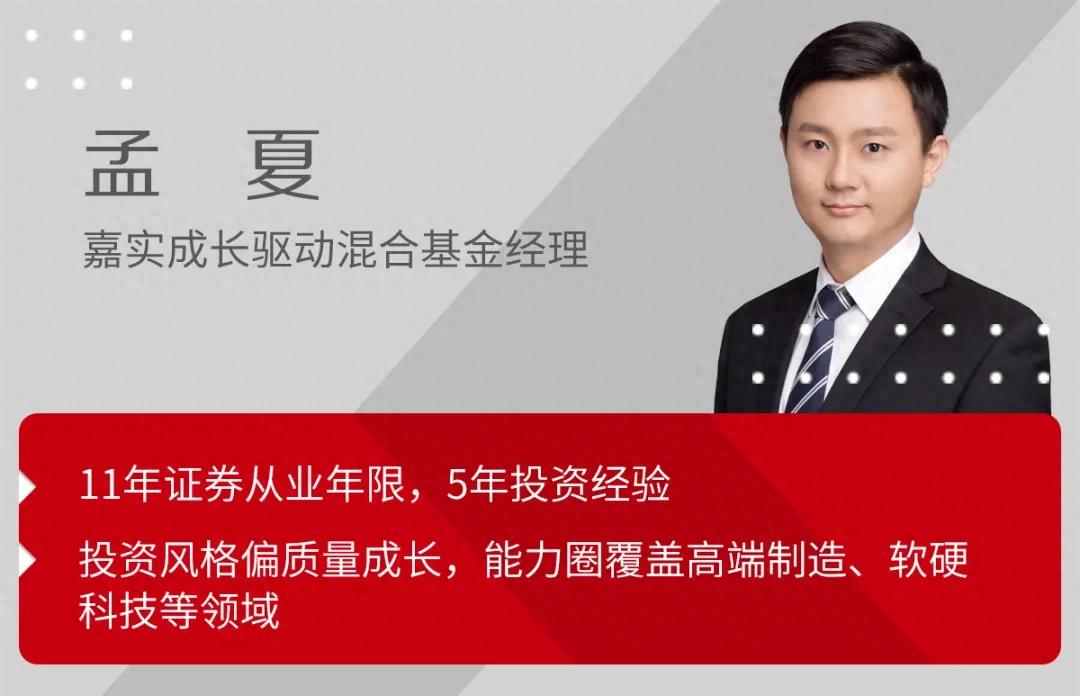

本期《投资笔记》我们邀请了嘉实基金自主培养的又一优秀中生代基金经理孟夏,为大家分享中国科技制造领域的产业新浪潮与投资方法论。

从去年9·24至今,股票市场经历了一轮结构性的上涨行情,有些核心热点板块涨幅较大,有些板块或者个股可能还处在上证指数3000点左右的估值水平。这种结构性上涨既得益于宏观流动性的助力,也源于产业趋势的驱动。

但从历史纵向看,市场整体估值还处于合理水平,横向与全球各主要市场指数估值相比也仍具性价比。中期来看,市场正在经历良性震荡整固,未来行情继续演绎的空间仍然比较大。

在这轮结构性行情中,科技制造板块是主线脉络之一,成长风格显著占优。沿着这条脉络拓展,我们能够发现,当前全球正处于新一轮科技迭代和产业升级的关键阶段,中国制造强大的竞争力+全球新兴市场方兴未艾,人工智能引发的科技浪潮曙光+中国庞大的工程师和数据资源与最优秀的科技应用能力——都将孕育、迸发出新的成长机遇。

产业实质变化:

创新驱动、结构升级与出海机遇

当前,中国高端科技制造业正经历从“工程师红利”向“科技创新红利”的跨越。在劳动力成本优势逐渐淡出的背景下,国家战略引导、基础教育强化、每年超800万高素质毕业生涌入市场,共同推动中国从“制造大国”向“创造强国”转型。

在AI、机器人、固态电池、储能等前沿领域,中国企业已从跟跑者逐步成为技术标准的参与者和制定者,资本市场也因此衍生出了丰富的行情线索,这些并非单纯的情绪催化,而是产业基本面、流动性与估值三者的共振。

除了我们之前提及的机器人领域(详见《从人形机器人大火 看AI+制造长期投资机会》),固态电池正在发生着突破性的变化,其能量密度和安全性显著优于液态电池,技术路线逐步成熟,预计2030年渗透率有望接近10%,未来可能与传统液态电池平分市场。储能行业同样处于高景气新兴产业周期,全球出货量预计从当前的200–370GWh增长至2030年的1000GWh以上,成长空间相对明确。

管中窥豹,见微知著,基本面发生实质变化的产业还很多,背后共性的核心驱动因素可以归纳为:

一、我国创新能力的系统化提升,中国科技制造业的优势不仅局限在工程化和成本控制上,更展现在原始创新上持续突破;

二、政策大力支持和产业链协同,近年来国家在人工智能、半导体、新能源等关键领域持续加大投入,推动产业链逐渐实现自主可控;

三、技术出海成为新趋势,中国企业开始在全球范围内建立研发、生产、销售体系,从“GDP思维”转向“GNP思维”,推动全球资源配置。

目前,个人重点看好的方向包括高端制造业出海,一些综合能力优秀的龙头企业壁垒显著增强、份额提高,有望带来长期重大投资机遇。内需反转方向,聚焦于低估值且营收反转或较快增长的投资机遇。此外,我们还重点关注包括储能和固态电池、机器人、智能驾驶、医药、电子等细分高增长机遇。

质量成长投资方法论:

估值、组合与风控

在组合构建上,我的思路是坚守长久期高质量成长选股、深耕能力圈以及布局拐点,我们始终相信长期可持续收益的唯一来源,是优秀企业持续成长创造的价值。

我个人的投资风格是质量成长,质量是指公司本身一定要是质地比较优秀的公司,它不仅未来有收入、利润、现金流,还能有把现金流分享给股东的意愿和能力;成长是指它未来有比较好的成长性,比如说未来3-5年利润至少有1-2倍的成长空间,或者远期有更大的成长空间。

我的投资方法论核心是“长期重于短期,质量优于弹性”,如果企业短期没利润、长期也很难测算利润,个人可能会放弃这类投资;如果短期没利润,但是长期可以测算出未来可能有多少利润和现金,我会以长期为准。质量上会综合考量商业模式、竞争优势和产业趋势,而不只是看赔率。

坚守能力圈做投资,也是我的投资信条。经过多年的研究积累和投资实战,目前个人能力圈逐步覆盖高端制造、软硬科技、平台服务、消费/医药部分服务/制造、专精特新等领域。

需要注意的是,科技制造投资高弹性的背后是高风险,其中最大的风险是“不进则退”——科技制造本质是“通缩模型”,技术迭代快、价格下行压力大,企业需持续创新才能维持壁垒。

因此,我们建立了三层风控视角:

一、看企业家和管理层是否具备进取心和创新精神;

二、看企业护城河(技术壁垒、成本优势、客户粘性)能否抵御经营周期;

三、看产业趋势匹配度,是否抓住AI、能源变革等技术更迭和产业变革大浪潮。

我会倾向于自下而上去选择一些长期跟踪、熟悉了解经营上发生拐点、新技术产品突破的公司,再根据它们的确定性和成长空间的大小去配置不同的仓位。

普通投资者的参与建议:

认知、工具与心态

科技制造领域专业性强、变化快、波动大,对产业一线不太熟悉的投资者,决策的考验较大。

拿我自己的成长经历来说,我从2014年加入嘉实基金,从机械行业研究员做起,到现在大概11年的时间,从案头研究、产业调研到竞对交流,不断深耕领域、拓展边界,逐渐积累了一定的能力圈,但个人认为学无止境,仍然需要不间断的与时俱进,对于非专业的普通投资者来说,很难投入这么多时间和精力。

因此,对于普通投资者参与科技制造投资,我的建议是委托给专业的投资团队,选择综合实力强的公募基金平台、投研实战经验丰富的基金经理团队。

目前公募基金产品在科技制造领域布局较多,各类选择很多,其中浮动费率型新基金值得重点关注,这类产品费率和业绩表现挂钩,基金经理更重视基准超额收益,一定程度能够实现投资者和基金经理利益与风险共担。

投资的时机也很重要,我们认为,当前A股整体仍处于合理估值区间,并未泡沫化,市场适当回调整固之后,反而是布局良机。

未来,A股持续3年多的价值优于成长或将告一段落,“各领风骚数百天”的风格轮动或许又将进入一个新的轮回。“成长”可能会有更多基本面驱动的机会,“质量”也有望在A股市场不断成熟中获得持续增强的权重。

最后,再和广大投资者分享一句话:在相对高波动高弹性的成长投资中,心态很重要,大家需要放眼长期,避免追涨杀跌、频繁操作,逢低买入或者分批定投的策略比较适用。在组合管理中我也会遵循行业适度分散原则,兼顾回撤控制,力争成为让投资者拿得住的“底仓型”成长投资基金经理。

无论市场如何起伏,我们都将坚守质量成长,以开放包容、积极进取,践行“三不”(不躺平、不豪赌、不漂移)、“三尊重”(尊重市场、尊重不确定性、尊重客户体验),持续努力聚焦顶级的企业,发掘长期的成长。

注:以上看好方向均为基金经理当前看好方向,不代表基金未来长期必然投资方向。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。